La décision de la Cour suprême thaïlandaise de réduire de 85 % l’amende infligée au cigarettier Philip Morris Thailand pour fraude douanière soulève de nombreuses interrogations. Initialement condamnée à verser 130 millions de bahts, la filiale du géant du tabac n’aura finalement à payer que 20 millions, malgré la reconnaissance de sa culpabilité dans 318 cas d’importation frauduleuse de cigarettes.

Ce revirement spectaculaire interroge sur les critères ayant guidé la clémence judiciaire. Certes, la Cour a maintenu que l’entreprise avait agi avec intention de fraude, mais elle a aussi écarté 460 autres chefs d’accusation et confirmé l’acquittement d’une employée thaïlandaise. Une telle réduction, dans une affaire impliquant des pratiques systématiques et transnationales, peut donner l’impression d’un traitement préférentiel.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette indulgence. D’abord, la complexité juridique du dossier, étalé sur plus de deux décennies, avec des procédures multiples et des calculs de droits douaniers contestés. Ensuite, la posture coopérative de l’entreprise, qui n’a pas nié les faits, mais a contesté leur interprétation, pourrait avoir pesé dans la balance. Enfin, le contexte économique et diplomatique ne peut être ignoré : Philip Morris est un acteur majeur, et une sanction trop lourde pourrait avoir des répercussions sur les investissements étrangers.

Mais cette clémence soulève aussi des inquiétudes. Elle pourrait envoyer un signal ambigu quant à la rigueur des institutions face aux grandes entreprises. Elle interroge sur l’équité du système judiciaire, notamment en comparaison avec les sanctions souvent plus sévères infligées à de petits opérateurs locaux pour des infractions similaires.

Dans un pays où la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale est un enjeu majeur, cette affaire rappelle que la transparence des décisions judiciaires est essentielle pour maintenir la confiance du public.

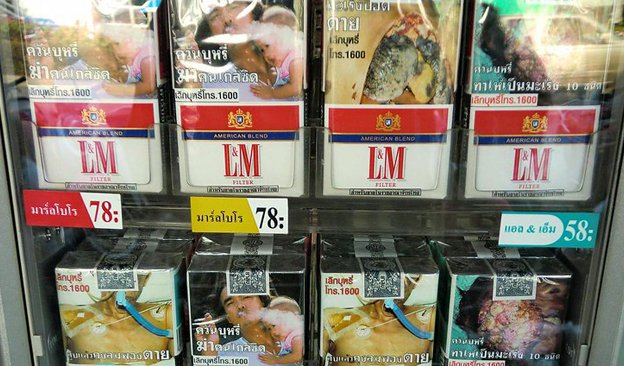

Philip Morris Thailand commercialise les marques Marlboro et L&M, en Thaïlande.