Dans les forêts du sud de la Thaïlande, les Maniqs perpétuent encore la chasse traditionnelle à la sarbacane. Ce petit groupe ethnique, dernier peuple chasseur-cueilleur du pays, tente de préserver son mode de vie tout en revendiquant un droit de propriété sur les terres qu’il occupe depuis des générations. Mais ces territoires sont désormais classés zones protégées, où la chasse et la propriété privée sont interdites.

Les Maniqs, également appelés Mos ou Tonga, sont une population autochtone du sud de la Thaïlande, principalement concentrée dans la province de Satun. D’autres populations autochtones, appelées Mani ou Kensiu, vivent aussi dans le sud de la province de Yala

Les Maniqs ne sont plus que 415, dispersés dans les montagnes du sud. Longtemps nomades, ils se sédentarisent progressivement, attirés par l’accès aux soins et à l’éducation. À Pa Bon, Patthalung, certains travaillent dans les plantations d’hévéa pour quelques dollars par jour, tandis que les femmes fabriquent des sacs en feuilles de pandan. Les enfants vont à l’école, parfois à plusieurs kilomètres, et découvrent la lecture et l’écriture. « Aujourd’hui je peux écrire mon nom », raconte fièrement une mère.

La chasse, autrefois vitale, est devenue occasionnelle. « Nous devons désormais acheter du riz et de la viande au marché », explique un chef de communauté. Mais les Maniqs restent attachés à leurs traditions et réclament des droits fonciers permanents. « Nous voulons de vraies maisons, des terres pour cultiver », insiste Jeab Rakpabon.

Leur situation demeure fragile. Sans titre de propriété, ils doivent demander des autorisations pour couper un arbre ou construire une maison. Certains groupes, privés de ressources, en viennent à mendier. Les discriminations persistent : « Les Maniqs ne sont pas des sauvages, nous sommes un peuple de la forêt », rappelle un chef.

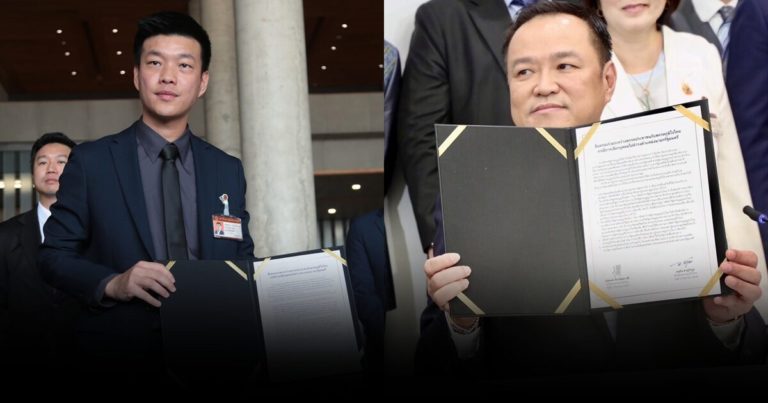

En septembre, une nouvelle loi a instauré des « zones ethniques protégées », censées garantir des droits d’usage conformes aux traditions. Mais les critiques soulignent que la législation foncière reste inchangée et que l’accès à l’eau, à l’électricité ou aux routes dépend toujours des services forestiers.

Entre modernité et héritage ancestral, les Maniqs cherchent à sécuriser leur avenir. « Cette terre nous a été donnée temporairement », regrette Tao Khai. « Nous voulons une maison où nous pourrons vivre pour toujours. »