Un film thaïlandais vieux de 83 ans vient d’entrer dans l’histoire. En avril, l’UNESCO a inscrit The King of the White Elephant au registre international Mémoire du monde, une première pour le cinéma du royaume. Cette distinction vise à protéger et valoriser les documents et œuvres jugés essentiels pour l’héritage de l’humanité : on y trouve déjà le Journal d’Anne Frank, les archives du génocide cambodgien de Tuol Sleng ou encore The Wizard of Oz.

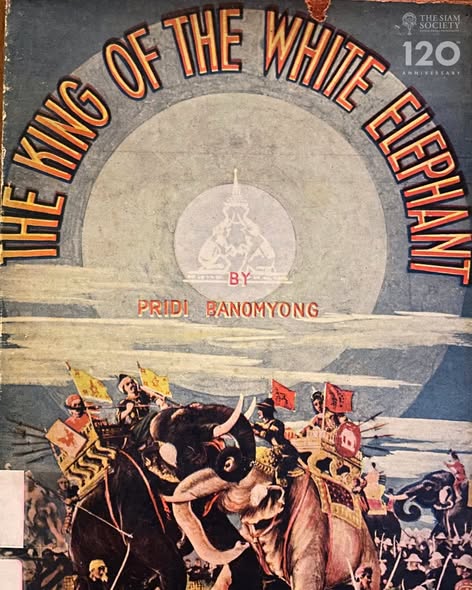

Réalisé en 1941 par Pridi Banomyong, figure intellectuelle et homme d’État thaïlandais, le film est une œuvre singulière. Pridi a effectué ses études à Paris et, après une carrière en tous points remarquables à Bangkok, est mort en France, en exil.

Tourné en anglais pour toucher un public international, le film raconte l’histoire fictive du roi Chakra, inspiré d’un souverain d’Ayutthaya, qui choisit de défier son rival lors d’un duel d’éléphants afin d’éviter un bain de sang. Victoire acquise, il laisse l’armée ennemie rentrer chez elle saine et sauve. Message limpide : la grandeur d’un dirigeant se mesure à sa capacité à privilégier la vie humaine plutôt qu’à céder à l’orgueil guerrier.

À l’époque, la Seconde Guerre mondiale faisait rage. Pridi, juriste et futur Premier ministre, voulait offrir au monde un plaidoyer pour la paix. Son film, avec ses scènes spectaculaires de centaines d’éléphants et ses décors grandioses, relevait autant du cinéma épique que de la diplomatie culturelle. Aujourd’hui encore, alors que les tensions frontalières entre la Thaïlande et le Cambodge persistent, son message reste d’actualité : négocier, protéger les civils, et rappeler que le coût politique de la paix ne devrait jamais être jugé trop élevé.

L’inscription au registre Mémoire du monde consacre The King of the White Elephant comme un document patrimonial universel, au même titre que des archives de guerres, d’esclavage ou de violations des droits humains. Cette reconnaissance souligne que la mémoire collective n’est pas faite que de triomphes, mais aussi de douleurs et de résistances.

En intégrant ce film, l’UNESCO rappelle que le cinéma peut être un outil de conscience et de diplomatie. Et que la vision de Pridi — un appel à la paix au milieu des bombes — mérite d’être transmise aux générations futures.