Cet essai a été rédigé par VOLTHAI éditorialiste à THAI INQUIRER. C’est un pseudonyme qui mélange Voltaire et Thaïlande pour un intellectuel thaïlandais anonyme mais sans doute très connu sous son vrai nom. Possiblement satyrisme par ailleurs, VOLTHAI rédige ici un article des plus sérieux qui explique la manière de penser du régime.

« L’autocratie paternaliste, vue dans divers contextes historiques et sociétaux, représente un style de gouvernance où un seul dirigeant ou une élite dirigeante incarne un rôle paternel, possédant un pouvoir et une autorité absolus. Un profond respect de l’ordre, des hiérarchies traditionnelles et des figures d’autorité souligne ce système. Il est particulièrement important de le considérer dans le contexte thaïlandais compte tenu de la situation actuelle. Ce que nous entendons par «démocratie guidée» ou «démocratie à la thaïlandaise» ou encore « démocratie mi-cuite », est une manifestation de l’autocratie paternaliste.

En fait, de nombreux dirigeants autocratiques de l’histoire ancienne et récente de la Thaïlande ont adopté un ton paternaliste pour asseoir leur légitimité et gagner le respect dans une société profondément hiérarchisée. L’idée n’est pas nouvelle, l’autocratie paternelle trouve ses racines dans les premiers royaumes thaïlandais. Dans le royaume de Sukhothai (1238-1438), le roi Ramkhamhaeng le Grand symbolisait le souverain paternaliste vénéré par ses sujets comme un père. Les textes gravés dans la pierre datant de 1292 présentaient une société avec un roi bienveillant en son centre, prenant des décisions pour le bien-être de son peuple. Ce principe s’est étendu au royaume d’Ayutthaya (1351–1767), où les principes de la royauté divine, reflétant les philosophies hindoues et bouddhistes, ont été adoptés. Le roi était au cœur de la hiérarchie sociétale, imitant le rôle d’un père.

L’établissement de la dynastie Chakri en 1782 a encore approfondi le sens de l’autocratie paternaliste en Thaïlande. Des rois tels que Rama V (Chulalongkorn) ont introduit d’importantes réformes de modernisation tout en maintenant une monarchie absolue. Ici, le pouvoir a été consolidé d’une manière qui ressemblait à un style autocratique paternel. À cette époque, les rois détenaient l’autorité ultime, non seulement politique mais spirituelle, entretenant avec leurs sujets un lien semblable à celui d’un père et de ses enfants.

Lorsque le pays est passé d’une monarchie absolue à un monarchie constitutionnelle, les dirigeants élus et non élus ont poursuivi la rhétorique utilisée par les anciens rois pour assumer la même légitimité. Pendant la guerre froide, cela était particulièrement important dans la politique thaïlandaise. Les militaires, sous prétexte de protéger le pays de la propagation communiste, organisaient des coups d’État et justifiaient leur pouvoir au nom de la stabilité et de l’ordre sociétaux. Le régime du maréchal Sarit Thanarat (1958-1963) en est un excellent exemple. Il s’est projeté comme une figure paternelle chargée de rétablir l’ordre, de consolider son pouvoir en réprimant la dissidence et en s’alignant étroitement sur la monarchie.

Les interventions récurrentes des militaires, souvent justifiées par le maintien de l’ordre et la sauvegarde de la monarchie, font écho aux principes de l’autocratie paternelle. Des dirigeants comme le maréchal Sarit Thanarat se sont eux-mêmes dépeints comme des figures paternelles responsables de la stabilité nationale, utilisant l’image de la monarchie, la figure paternelle suprême, pour légitimer leur règne.

Alors, pourquoi est-il important de rappeler que la structure sociétale de la Thaïlande ont été façonnés de manière significative par ce système de pensée ? Parce que le thème récurrent d’une seule figure d’autorité jouant un rôle paternel sur la population est intrinsèque à la façon de penser des générations les plus âgées de Thaïlandais, des règnes des anciens rois aux chefs militaires des temps plus récents. C’est pourquoi la menace d’une société pluraliste, inclusive et autonome est si dangereuse et combattue par l’élite conservatrice qui n’a connue qu’un système où on guidait le peuple par la main.

Pour eux et pour les tenants du système, la révolution actuelle menée par les jeunes est une menace existentielle et ils sont prêts à utiliser tous les outils à leur disposition pour préserver ce qu’ils pensent être intrinsèquement thaïlandais. »

Volthai continue en expliquant qu’il conviendrait de comprendre les appréhensions des Thaïlandais âgés (pratiquement tout le régime est âgé) et leur anxiété face à un monde en évolution rapide. Volthai conclut que si les réformistes veulent la réconciliation, ils feraient bien de tenir compte de cette panique des anciens lorsqu’ils poussent au changement.

On pourrait lui répondre que les anciens feraient bien, de leur côté, de tenir compte des aspirations de la jeunesse, en effet les réformistes ne sont pas moins thaïs que les tenant du régime. La thaïtude se modifie tous les jours comme un paysage que l’on croit immuable mais qui, en réalité, évolue en permanence.

On a tous entendu des Thaïlandais aisés affirmer que leurs compatriotes se comportaient comme des « enfants ». Outre que c’était normal dans un système paternaliste, c’est devenu totalement faux, les Thaïlandais ne sont pas des enfants et ils ont droit au respect de la part d’anciens souvent méprisants.

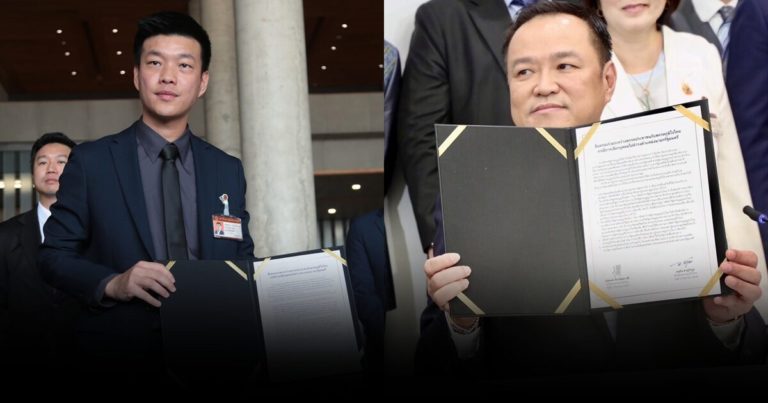

L’article de Volthai est particulièrement important car cette semaine, on a vu passer de nombreuses captures d’écran émanant des tenants du régime qui, en effet absolument paniqués, donnaient des instructions aux sénateurs et à certains députés, persuadés qu’ils étaient que le grand soir arrivait. Comme le dit Volthai, ils sont prêts à tout pour conserver le statu-quo et refuser d’évoluer. Quitte à courir à leur perte.